彰显大学办学特色的三个层次

来源:发布时间:2015-12-14 12:41

原标题:彰显大学办学特色的三个层次

沈满洪

如果说学术自由是大学之魂,那么,办学特色就是大学之神。大学办得好不好,不在于规模有多大,而在于特色是否鲜明。但是,大学、学科、学者的千篇一律已经成为当今大学发展的一大弊病。如何走特色兴校之路,是大学办学主体必须高度重视的战略问题。

大学之神:富有特色

一是大学特色的内涵。大学特色就是一所大学集独特的办学理念、办学目标、办学模式、办学举措等而形成的有别于其他大学的“产品差别”。如果把大学本身作为一个产品,那么,产品差别就是大学的精神、学科、专长、水平等;如果把学科作为大学的一个产品,那么,产品差别就是学科的前沿性、新颖性、创新性等;如果把学者作为大学的一个产品,那么,产品差别就是学者的领域、境界、流派等。

二是大学特色的意义。经济学往往赞赏垄断竞争市场。在该市场中,由于产品差别的存在使得企业拥有垄断因素,获得超额利润,而超额利润的存在又吸引新企业的加入,进而导致超额利润的消失,激励企业继续进行创新,通过创新再制造产品差别。可见,产品差别是激励企业创新的源泉。同样,大学特色的彰显就会激励学校、学科、学者创新。在寻求创新的过程中,大学、学科、学者形成各自的特色,而各自的特色组合便可以彰显大学的人才培养、科学研究等基本功能的特色。只有特色鲜明,才有可能成为一流大学。因此,大学特色是兴校之源。

三是大学特色的层次。大学特色可以分为学校、学科、学者特色三个层次。学校的特色是指大学作为一个整体而呈现出来的系统性特征,包含基础性、标志性特色两个方面;学科的特色是大学特色的核心,它具体表现在独特的研究领域和方向、志趣相投的师资队伍、对接某个特定行业的人才培养和科学研究等方面。有特色的学科往往具有较高的办学水平和广泛的社会影响,例如,提到芝加哥大学,人们就知道它是经济自由主义的堡垒,拥有十多位诺贝尔经济学奖获得者;提到上海交通大学,就知道船舶工程是它的强项,是我国船舶与海洋工程领域现代教育和科研的策源地;学者的特色表现为他拥有何种学术道德和学术风范、从事哪些领域和方向的研究、具有哪些标志性学术成就或学术倾向等,诺贝尔奖评奖委员会对屠呦呦200余字的颁奖词,就是屠呦呦的特色。

大学之困:缺乏特色

一是追求“高大全”,不同类型、不同层次的大学同质竞争。追求“高”,一轮又一轮的“专科升本科,学院升大学”就是一个明显的例证。殊不知专科学校可以办出一流的专科学校、学院可以办出一流的学院,而大学未必全部是一流大学;追求“大”,无论是学生规模、校园规模、师资规模都是“越大越好”,殊不知办学效益是由师均产出、亩均产出、生均投入等指标来衡量的;追求“全”,单科性大学升格为多科性大学,多科性大学升格为综合性大学,殊不知综合性大学恰恰最难彰显办学特色,办学成本也是最高的。

二是盲目“跟市场”,不同类型、不同层次的大学同一定位。大学的学科专业建设不是纯粹由某一因素决定的,而是由市场需求、政府需求和大学需求等共同决定的。具有竞争性产品性质的大多数学科专业,如MBA专业、计算机专业等,应该坚持市场导向;具有非竞争性的公共物品属性的部分学科专业,如历史学专业、马克思主义专业等,应该坚持政府导向;办学不可或缺的学科专业,例如综合性大学中的数理化等专业,应该坚持大学导向。但在办学实践中,往往是一元导向,一旦金融专业、国际贸易专业就业形势好,各个大学便纷纷办金融、国际贸易专业。忽视办学规律的结果,往往出现学科专业 “热一阵、冷一阵”的现象,造成办学资源浪费,更无法彰显办学特色。

三是产品“标准化”,不同专业或同一专业的学生同一模式培养。不同类型、层次的高校采用同样的人才培养方案、教材与课程体系、考核与评价标准,必然会导致人才培养规格、层次、类型、模式的“趋同化”。工业品的标准是统一的,因此其生产可以采取模具化生产,但人才培养是具有异质性要求的,必须坚持因人施教。如果人才培养模仿工厂化生产,那么就无法形成个性化人才的竞争优势,并会导致培养对象创新创业能力的严重弱化。

四是要求“全能化”,不同学科、不同类型的教师同一要求。要求所有大学教师能教书、会育人,是无可厚非的。但具体的教学方法是可以多种多样,而不少学校对每个教师的教案写作、PPT制作等都做出统一的规定,这就违背了因课而异、因材施教的基本原则。对于科学研究而言,不同学科、不同职称、不同年龄的教师就更不能用一个标准去考核,以工科的标准考核人文学科的教师,必然导致他们无从适应。如果要求每个教师“全能化”,既要做项目,又要发文章,还要搞推广,最终的结果是教师个性无法张扬、优势无法发挥,导致教师队伍千篇一律。

大学之兴:彰显特色

一是坚持大学定位特色,培育形成与大学定位相适应的大学精神、大学文化。“三百六十行,行行出状元”,不同类型的高校完全可以形成各自的“状元”。一旦定位明确,就要坚定不移地实现既定的目标。大学区别于其他组织的一个重要特征是大学文化和大学精神,例如:北京大学、清华大学、浙江大学的三个毕业生到同一个单位工作,领导布置一个课题,问谁愿意承担,北京大学的毕业生回答:我考虑考虑,“为什么要做这个课题?”如果有意义我就做;浙江大学的毕业生也说我考虑考虑,“能不能做这个课题?”如果能够做我就做;清华大学的毕业生则毫不犹豫地说“没问题,我来做”。表面上,该故事褒扬了一所大学、贬抑了两所大学,实际上,三个毕业生的回答恰恰彰显了三所大学的风格:北京大学的怀疑精神、浙江大学的求是精神和清华大学的敢为精神,这种风格是大学精神的突出表现,是异质性的,没有优劣之分,都是社会所需要的。

二是坚持学科建设特色,做到“有所为、有所不为”。学科特色是一所大学最核心的办学特色,在办学的历史进程中每一所大学往往都会形成数量有限的优势学科,特色学科的形成常常来源于优势学科的凝练与升华。在当前形势下,大学要办出特色,不是靠追求规模大、学科全来完成,而是要彰显学科优势,坚持有所不为,挖掘大学自身所具有的若干个优势学科,追求差异化卓越。形成优势特色学科的路径主要有三:一是推动学科集群发展,形成“抱团作战”的姿态,牵头学科承担领导角色,支持学科起好支撑作用;二是推进学科交叉融合,在学科群内部、不同学科群之间培育学科交叉点和新的增长点;三是设立学科特区,采取差异化的学科发展政策和考核制度,做强优势学科,形成学科特色。

三是坚持学者个体特色,培养学生个性特色,形成合理的学者学术分工体系。社会发展是五彩缤纷的,市场需求是五花八门的,社会组织和市场组织往往偏好于个性化的人才。在人才培养过程中,绝不能满足于一个“模子”灌出来的“标准化”人才,而是要因人施教、因学科施教、因需求施教。为此,应该强调学生的选择权,并且要指导学生学会选择。在自由选择的过程中,必然会彰显出学生个体的意志和特质,从而形成鲜明的“产品差别”。个性化的学生是由个性化的教师培养出来的,学者的学术分工是十分重要的。在学科分化的大背景下,大师的时代已经一去不复返,现在面对的是专家时代。专家就要学有所“专”、学有所“长”,这个“专”和“长”便是学者的特色,不能要求“十项全能”的学者。学者分工的形成是建设好强大学科团队的基础,每一个学者都要思考自己在一个学科中的“定位”。(中国教育报 系宁波大学校长)

[发布者:yezi]

-

精彩推荐

- 金平果RCCSE《中国学术期刊评价研究报告》(第六版)新鲜出炉

- 2020-2021年中国研究生教育高校竞争力排行榜(500强)

- 机械硕士研究生学科(专硕)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分学科(专硕)排行榜

- 材料学专业排名_评价网2020-2021年高校研究生教育分专业排行榜

- 金平果2020-2021年教育学学科排名——高校研究生教育分一级学科排行榜

- 新鲜出炉!后“SCI至上”背景下我国第一个研究生教育排行榜

- 捐资700万!邱均平颜金莲教育基金重奖涟源四中优秀学子

- 发挥第三方评价优势 助力科研评价改革

- 第四届全国“双一流”建设与评价论坛 延期举办的通知

- 杭电举行邱均平颜金莲教育发展基金捐赠签约仪式

-

最近更新

- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5

- 教育部启动实施新一轮本科教育教学审核评估|内附实施方案全文

- 回首2020,展望2021,我国高等教育评估政策大盘点!

- 特别报道|邱均平:新时代我国科研评价体系重构中必须处理好八大关系

- “金平果”首次发布职业本科院校综合竞争力排行榜

- 新工科研讨(七):佐治亚理工学院开展研究生就读体验调查

- 新工科研讨(六):佐治亚理工学院工程学院的“重大挑战”学术项目概况

- 新工科研讨(五):佐治亚理工学院设置研究生工程创业项目

- 新工科研讨:麻省理工学院设置研究生跨学科工程学位(四)

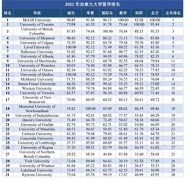

- “金平果”公布2021年加拿大大学留学排名

-

图片新闻